今後の釣行のためにラインを準備

:2018/05/08 :釣法

当ページのリンクには広告が含まれています。

体調が思わしくなく、しかも仕事が立て込んでいたため、春の好機にもかかわらず釣りに行けませんでしたが、少しづつ体調も仕事も落ち着き始めています。

とは言っても、釣りに行けるのは今月中旬ぐらいからかな…。

平日の方が渋滞もしないので、私にとってはありがたいです。

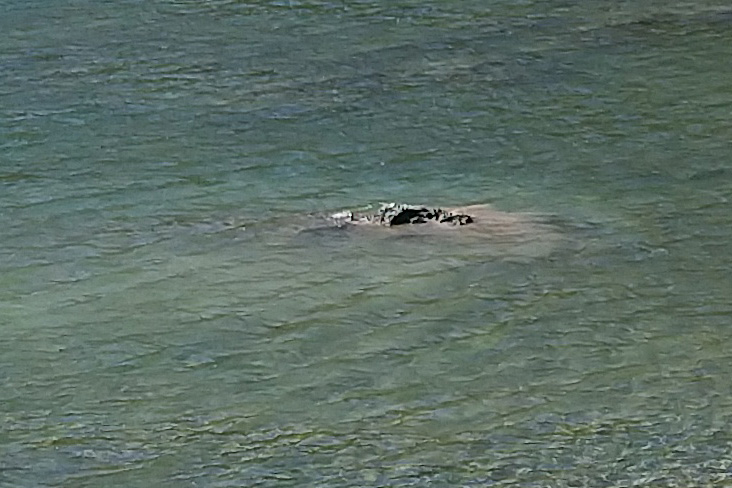

しばらくの間、川での釣りは封印し、ダム湖と山上湖に通うつもりです。

今は少しづつ暇を見つけては、ダム湖と山上湖で使う道具類を充実させています。

川の釣りには必要なくても、山上湖やダム湖には必須の道具類があります。

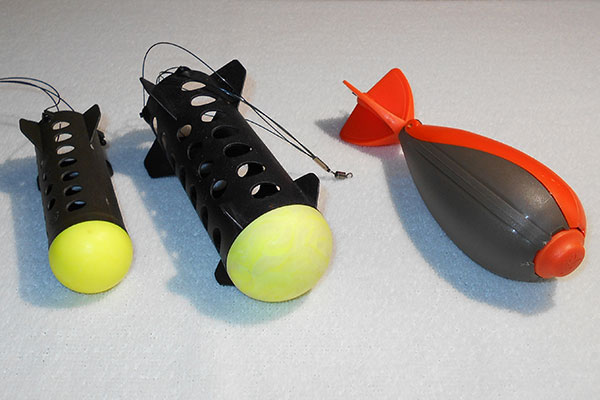

特にマーカーやベイトロケットなどがそれにあたります。

私は今まで、50mから60mぐらいまでの距離のポイントをねらうのがほとんどでした。

もちろん遠投しようと思えばもっと距離は出ましたが、正確性が犠牲になってしまいました。

しかし遠投ができるようになると、もっと遠くのポイントであっても正確にねらえるようになるわけです。

キャスティング練習の甲斐あって飛距離がグンと伸びたこともあり、もっと遠くのポイントもねらってみようと思うようになってきました。

しかしマーカーやベイトロケットを使う時のラインは、現状のものでは不十分です。

もっと効率的で使いやすいものにする必要があります。

そんな理由から、少しづつラインを準備しつつあります。

どんな理由で何を準備したのかをご説明しようと思います。

ブレードラインリーダー

まず購入したのは、マーカーのPEラインに結ぶブレイドラインリーダー、KORDAのARMAKORDです。

私はマーカーを使う時にはメインラインとしてPE2号を使用しています。

投げ方にもよるのでしょうが、一般的にPE2号ぐらいの太さがあれば遠投しても指が切れることはありません。

キャスティングすることだけを考えればリーダーや力糸の必要性を感じないのですが、PE2号をマーカーに直結すると、ステムのリングでPEラインがよじれてしまい、マーカーがスムーズに浮き上がってきません。

そこで今まではリーダーに柔らかいタイプのフロロ5号を10mほど結ぶことでマーカーがスムーズに浮き上がるようにしていました。

50~60m程度のポイントを狙うのであればこのリーダーシステムでも別に問題はありません。

しかしそれ以上の遠い場所にキャスティングしようとすると、リーダーとPEとの結束部分がどうしても大きくなるため、結束部分がガイドを通過する際には抵抗となり、飛距離ダウンだけでなく、ライントラブルが起きるケースもあります。

また柔らかいフロロと言っても、やはりナイロンよりは相当固く、スプールから一気にバラけてしまうこともトラブルの元でした。

フル遠投に近いキャスティングをしている時にライントラブルが起きると、最も弱い結束部分からあっさりと切れる可能性が高くなります。

しっかりと水底の様子を把握するためにも、何度もキャスティングを繰り返さねばならないのに、トラブルが起こりやすいのは避けたいです。

ちなみに、リーダーの結束部分をトップガイドの外に来るように、つまりリーダーの長さを1mほどに短くしてマーカーに結んでも、水深を測ろうとすると最初は上手くラインを送り出せますが、すぐにラインがステム部分でねじれてしまい、マーカーが浮かなくなってしまいます。

そこでKORDAのARMAKORDリーダーを購入したわけです。

これは擦れに強い50lb.のブレイドラインのリーダーです。

購入して触ってみると、コーティングが施されているようで、これによって擦れに強くなっているのでしょうか。

これを10m程結びました。

こうしておくことで遠投してもマーカーが浮いてこないなんてことはなくなり、心置きなく底探りが出来るではずです。

SPOD用ナイロンライン

もう一つ準備したのはSPOD用のラインです。

私はポイントを選ぶ際、車横付けできる場所かどうかはあまり意識していないため、タックル類は極力少なく、コンパクトにして、一度に担ぎ込める量と重さにまとまるようにしています。

そのためポイントが遠く、マーカーが必要なほど遠投しなければならない場所であっても、実釣用の2本のロッド+1本のロッド、リールは実釣用リール2台とマーカー用リール1台で実釣からマーカーとベイトロケットの全てをまかなっていました。

実釣とは別のロッドとリールでマーカーを投入し、実釣用のロッドとリールでベイトロケットを投入していたのです。

つまりベイトロケットを使う時には実釣用のリールに巻いたナイロン5号もしくは6号で投入していたということですね。

しかし、特に向かい風などの時、マーカーや実釣用のリグはしっかりポイントに届くのに、ベイトロケットだけが届かないこともありました。

ベイトロケットの面積が大きいために風の影響を受けやすいのでしょう。

太いラインは風の抵抗を受けやすく、飛距離も伸びにくいことから、実釣用のラインでベイトロケットを遠投するのは厳しいと思うようになりました。

もっと細いラインを使えばマーカーやリグと同じ程度の飛距離が出せるはずです。

例えば投げ釣りで使われるPE0.8号などに力糸を結束すればラインの抵抗はかなり減り、遠投にも効果的でしょう。

しかしPEラインはどうしても扱いが厄介で、手入れが必須です。

リールに巻き取る時にもたるみが無いよう巻かないと、必ずトラブルになってしまいます。

たるみが無いように巻き取るのは、ひと手間掛けるだけで解消できますが、そもそもマーカーの飛距離分だけスムーズに飛ばせればいいわけです。

マーカーと同じ力加減でキャスティングして同程度の飛距離が出せれば、ベイトロケット投入の正確性も高まると思っています。

そこで私が選んだのはナイロン2号ラインと同じくナイロンのテーパーラインです。

これを以前使っていた別のリールに巻きました。

ちなみに、ナイロン5号でライン直径は0.370㎜、ナイロン2号なら0.235㎜ですので、飛距離の不足分をカバーできるはずです。

それにナイロンラインなら安価なので、痛んでくればすぐに巻替えることができますし、遠投したベイトロケットを回収するだけなら2号ラインで十分です。

少したるみがある状態でリールに巻き取っても、ライントラブルになることはまずないでしょう。

これはつまり担ぎ込むタックルが、ロッドは3本で、リールは4台になったってことですね。

ですが遠投しなければならないポイントを攻略するためには、リール一台分ぐらいの荷物増加は頑張って担ごうと思っています。

こんな風に着々と準備は整いつつありますが、いつになったら釣りにいけるのでしょうね。

それが私にとっては最も大きな課題です…。

コメントを残す